ヘッドライトのメンテナンスは必要?灯火類を点検する重要性を徹底解説!

2024/10/19

冬が近づくにつれてだんだん日没の時間が早くなり、それに伴ってヘッドライトを点灯させる時間も早くなっていきます。夜道を走行するときはもちろん、雪が降っているときなどにもヘッドライトを使用します。

ただ、家の照明と同じように半永久的に使用できるものではなく、定期的にメンテナンスしたり、交換したりする必要があるのです。

そこで、今回はヘッドライトのメンテナンスが必要な理由に加え、メンテナンス方法を解説します。さらに、ヘッドライトのメンテナンスを依頼できる場所なども併せて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

ヘッドライトのメンテナンスが必要な理由

ヘッドライトは夜道を走行するときに使用するのが一般的です。そのほか、会津などの雪国では、降雪時にもヘッドライトを使用することが多く、冬シーズンは昼夜問わずヘッドライトを点灯させることも珍しくありません。

最近の車のヘッドライトには、長寿命のLEDが採用されているので、長く乗り続けていても電球が切れるといったケースはほとんどないでしょう。ただ、永久的に使用できるものではないので、ヘッドライトを使う機会が多い方は交換が必要になるケースも珍しくありません。

また、車種によってはLEDではなく、ハロゲン球が使われていることもあります。ハロゲン球はLEDよりも寿命が短いので、電球が切れてしまうことも多いでしょう。

ただ、「電球が切れたタイミングでヘッドライトを交換すればいいのでは?」「ヘッドライトが正常に点灯しているのにメンテナンスが必要なの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。ここでは、ヘッドライトのメンテナンスが必要な理由について詳しく解説します。

安全に走行するため

ヘッドライトのメンテナンスが必要な最大の理由は安全に走行するためです。

先述の通り、ヘッドライトは夜道を走行するときに必要不可欠な存在です。周囲を明るく照らしてくれるのはもちろん、ほかの車やバイク、自転車や歩行者に自分の車の存在を伝えるための役割も果たしています。

実際、無灯火(ヘッドライトが点いていない)状態で公道を走行していて、事故が発生した事例もたくさんあり、ヘッドライトが切れた状態で走行するのは避けなければなりません。

そのため、ヘッドライトが切れてから交換するのでは遅く、定期的にメンテナンスをおこない、ディーラーや整備工場にチェックしてもらって、必要であれば交換してもらいましょう。

視認性を維持するため

安全に走行するためにヘッドライトのメンテナンスをおこなうのはもちろん、視認性を維持するためにも必要です。

「ヘッドライトのメンテナンス」と聞くと、電球を交換することをイメージする方が多いでしょう。もちろん、電球を交換するのもヘッドライトのメンテナンスに含まれます。

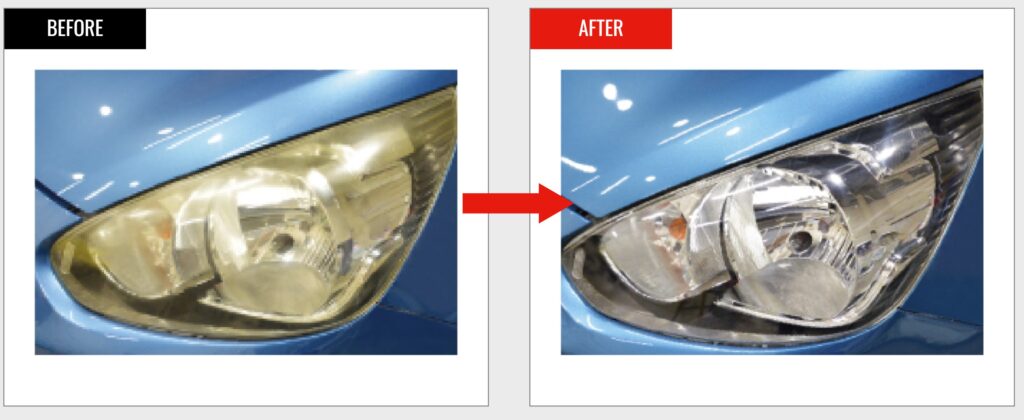

しかし、それ以外にも「ヘッドライトの磨き」もメンテナンスに含まれるのです。ヘッドライトは経年によって、黄ばみが発生して曇ってきます。ヘッドライトが曇ってくると、光量不足で視認性が悪くなってしまうケースがあります。

さらに、ヘッドライトの劣化が進むと、ひび割れが生じてしまうケースがあり、最悪の場合割れてしまって使い物にならないこともあるのです。

安全に走行するためはもちろん、十分な視認性を確保するためにも、ヘッドライトを磨くといったメンテナンスを定期的におこなうことが大切です。

法令順守のため

ヘッドライトのメンテナンスは法律を守るためにもしっかりとおこなわなければなりません。

ヘッドライトの検査項目は国の基準で定められています。「光軸」「光量」「色」の3つの項目の検査をおこないます。

光軸

光軸とは、簡単にいうとヘッドライトが照らす方向のことをいいます。光軸が狂っていると正面を向いていてもほかの方向を照らしたり、上下に光が散ってしまったりして、正常な方向を照らしてくれません。

光軸は専用の機械を使って検査します。光軸がずれている場合は、正常な方向を照らすように微調整していくのが一般的です。まれに対向車のヘッドライトがまぶしいときがありますが、それは光軸がずれている可能性が高いです。

また、光軸がずれていると車検に通らないので注意が必要です。仮に光軸がずれた状態で公道を走行すると、整備不良として違反の対象となるので注意しましょう。

なお、道路運送車両法において、ハイビームは100m、ロービームは40m先を照らすように定められています。

参考:国土交通省「道路運送車両法」https://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_198_00.pdf

光量

光軸だけでなく、光量も法律によって定められています。光量も光軸と同じように専用の機械で計測します。

光量が基準に満たない場合は、安全に走行できないだけでなく、車検に通らないので注意が必要です。光量が足りなくなる理由のひとつとして挙げられるのが、ヘッドライトの黄ばみや曇りです。

先述の通り、ヘッドライトは経年劣化によって曇ってきます。ヘッドライトの曇りが照射を遮って光量が弱まってしまうのです。

また、LEDではなくハロゲン球が使われているヘッドライトの場合、寿命が近づくにつれてどんどん暗くなっていくことから、ヘッドライトが曇ったり、黄ばんだりしていなかったとしても基準に満たないケースがあります。

色

ヘッドライトの色は保安基準で規定されています。平成17年12月31日以前に製造された車については、白色または淡黄色でなければなりません。また、平成18年1月1日以降の車については、白色に限定されています。

ただ、ヘッドライトの色については検査員の目視によって確認されます。そのため、明確な数値の基準というものはなく、「白く見える」かどうかがポイントとなるのです。

とはいえ、色の指標として「ケルビン」という単位を使用しており、おおむね3,000~7,000kの間のヘッドライト球を選ばなければなりません。しかし、検査員によっては、7,000kだと白色ではなく、青色と判断することがあります。

そのため、6,000k未満にしておくのがおすすめです。

なお、「ケルビン」というのは色の単位なので、数字が大きいほど明るいというわけではありません。数字が多くなるほど青くなるので、仮に15,000kだと青くなりすぎて暗くなってしまいます。

ヘッドライトメンテナンスの方法

ヘッドライトのメンテナンスは安全に走行するためだけでなく、法令順守するためにも必要不可欠です。

ただ、具体的にどういったメンテナンスをおこなえばいいかわからない方も多いでしょう。ここでは、ヘッドライトのメンテナンス方法について詳しく紹介します。

ヘッドライトを磨く

ヘッドライトが黄ばんだり、曇ったりすると照射が遮られて、光量が足りずに安全に走行できなくなってしまうことがあります。そのため、ヘッドライトを常にきれいな状態に保ち、明るく照らせるようにしておかなければなりません。

ヘッドライトは経年によって変色したり、汚れが付着して黄ばんだりしてしまうことがあります。ただ、ほとんどの場合、ヘッドライトの表面だけが変色しているので、表面を磨くことできれいになるケースが多いのです。

昨今は、市販のクリーナーが販売されており、それを使ってDIYでヘッドライトを磨く方も増えています。しかし、ヘッドライトの黄ばみや曇りは、市販のクリーナーでは取れないケースも少なくありません。

というのも、ヘッドライトが点灯しているとき、熱が発生して、汚れや黄ばみが固着しやすくなるのです。そういった頑固な黄ばみは、市販のクリーナーで磨いただけでは取れません。

しかし、ディーラーや整備工場であれば、ポリッシャーという特殊な機械を使ってヘッドライトを磨くので頑固な汚れや黄ばみを取ることができます。定期的に磨いてもらえば、ヘッドライトを常にきれいな状態に保つことができ、暗い夜道でも安全に走行することができるでしょう。

バルブを交換する

ヘッドライトを磨いても光量が足りなかったり、白っぽさがなくなっていたりすることがあります。その場合、バルブ自体を交換しなければならない可能性があります。

最近の車はLEDが標準採用されているので、寿命が長くヘッドライトバルブを交換しなくても問題ないこともあるでしょう。ただ、ハロゲン球やHIDが使われている車の場合、経年によって劣化していき、光量が足らなくなったり、色が変わったりすることがあるのです。

そういった場合はバルブを交換しなければなりません。

ヘッドライトをコーティングする

ヘッドライトを磨いたり、バルブを交換したりするほかに、ヘッドライトのコーティングもメンテナンスに含まれます。ヘッドライトを磨いたら、新しい層が露出します。ただ、コーティングなどで保護しなければ、紫外線などによって、短期間で黄ばみが発生したり、曇ったりしてしまうのです。

そのため、ヘッドライトを磨いたらコーティングすることをおすすめします。また、新車を購入したタイミングでも、ヘッドライトコーティングしておくといいでしょう。

ヘッドライトをコーティングすることで、ヘッドライトにガラス膜を作ることができ、ヘッドライトが直接外気にさらされず、劣化を防ぐことができます。

ヘッドライトのメンテナンスは自分でできる?

ヘッドライトのメンテナンスの重要性は理解できたものの、自分でDIYできないか気になる方もいるでしょう。先述の通り、昨今は市販のヘッドライトクリーナーがあるので、軽微な汚れ程度であればDIYできれいにできる可能性があります。

ただ、光軸や光量を計測にするには、専用の機械が必要なので、自分でメンテナンスするのは難しいでしょう。また、バルブの交換については、車種によってバンパーを取り外さなければならないこともあるので、自分で作業するのはハードルが高いと感じる方もいます。

ヘッドライトのメンテナンスはどこに依頼する?

ヘッドライトの状態によっては自分でメンテナンスすることが可能です。ただ、経年劣化が激しいヘッドライトや、光軸・光量を調整する場合は、ディーラーやカー用品店、整備工場などに依頼しなければなりません。

また、ヘッドライトの黄ばみや曇りについても、ディーラー等に依頼すればポリッシャーを使って磨いてくれるので、光量を蘇らせることができます。

なお、一部のガソリンスタンドなどでもメンテナンスしてもらえることがあるでしょう。ただ、すべてのガソリンスタンドで対応しているわけではないので、事前に対応してもらえるか確認することをおすすめします。

ヘッドライトを含む灯火類のメンテナンスは重要

ヘッドライトだけでなく、ウインカーやブレーキランプ、バックランプなどの灯火類のメンテナンスも重要です。

これらの灯火類は保安基準によって、光量や点灯の仕方などが規定されており、しっかりと守らなければ道路運送車両法違反となるケースがあります。

ここでは、それぞれの項目について、規定やメンテナンスについて詳しく見ていきましょう。

ウインカー

ウインカーは方向指示器のことであり、車線変更時や右左折時、合流するときなどに使用します。ウインカーはほかの車やバイク、自転車や歩行者に対して、自分の行動を示すものであり、事故を起こさないためにも重要な役割を果たしています。

ウインカーは道路運送車両法によって、色や点滅回数などが規定されており、規定を守らなければなりません。現在の規定では、オレンジ色であることに加え、点滅回数は1分間あたり60回以上120回以下と定められています。また、昨今は流れるウインカー(シーケンシャルウインカー)がありますが、流れ終わったあとにすべての電球が点灯していることと規定されています。

最近の車はウインカーにもLEDが使われていることがあり、バルブの寿命がくる心配はほとんどないでしょう。しかし、ウインカーも車検の検査項目であることから、公道を安全に走行するためにも定期的にメンテナンスすることをおすすめします。

ブレーキランプ

ブレーキランプはブレーキを踏むと点灯するランプのことであり、主に後続車にブレーキしていることを伝える役割があります。

減速することに加え、停車することを伝えるための重要な保安部品のため、しっかりと点検、メンテナンスしておかなければなりません。

ブレーキが正常に点灯しないと、後続車に減速していることを早期に伝えることができず、追突される可能性があるのです。事故を未然に防ぐためにも、ブレーキランプのメンテナンスも併せておこないましょう。

バックランプ

バックランプとは後退するときに点灯するランプです。ギアをリバースに入れると、自動的にバックランプが点灯します。

バックランプは主に後続車に後退することを伝えることが目的であり、安全に運転するためにも重要な部品といえるでしょう。また、駐車時などに周囲の歩行者に後退する役割もあることから、事故を未然に防ぐためにも正常に点灯していることが徹底されなければなりません。

バックランプにはLEDが使われているケースもありますが、最近の車であってもハロゲン球が使われているケースも珍しくありません。そのため、気づかない間に球切れをおこしており、点灯していなかったという可能性もあるのです。

しかし、バックランプも車検の検査項目に入っています。検査基準では、白色であることが規定されているほか、明るさについては15W以上かつ75W以下であることとされています。

そのほか、昼間時において、100m後方から点灯が確認できなければならないといった規定もあります。

規定に満たしていなければ、車検に通らないのはもちろん、保安基準に満たないまま公道を走行すると違反の対象となるので注意しましょう。

フォグランプ

フォグランプがついている車両については、ヘッドライトだけでなくフォグランプもしっかりとメンテナンスしましょう。

ただ、フォグランプが切れていたとしても、保安基準には関係なく、とくに罰則などはありません。また、ヘッドランプさえ点灯すれば、夜道でも走行できます。

しかし、気を付けなければならないのはフォグランプの取り付け位置や色、照射基準です。フォグランプの色は白色または淡黄色に限定されており、それ以外の色のフォグランプをつけると保安基準を満たしません。

また、3個以上の同時点灯も不可となっています。そのほか、取り付け位置については、車幅の最も外側からフォグランプの外側のフチが400mm以内になるように接地しなければならないと規定されています。さらに、地上から800mm以下の高さにあることといった取り付け位置の高さの制限もあります。

また、現行の保安基準では「他の交通を妨げないものであること」と定められています。つまり、明るすぎるものを避けて、照射角度が対向車等の迷惑にならないように調整しなければなりません。

ヘッドライトのメンテナンスでよくある質問

ここでは、ヘッドライトのメンテナンスについて、よくある質問を見ていきましょう。

ヘッドライトの研磨の費用相場は?

ヘッドライトの研磨の費用相場は10,000円ほどです。車種やヘッドライトの形状によって金額が変動することがあります。

なお、会津三菱自動車販売株式会社では、ヘッドライトの磨き作業とプロテクト施工に対応しています。施工時間は45分からとなっており、価格は9,900円(税込)です。

詳しくはこちらを参照してください。

ヘッドライトを自分で磨く方法はある?

昨今は市販のヘッドライトのクリーナーがあるので、そういったものを使えば自分で磨くことができます。ただ、ヘッドライトに付着した汚れがひどかったり、黄ばみの度合いが強かったりする場合は市販のクリーナーでは落とし切れない可能性があります。

ヘッドライトを黄ばみにくくする方法はある?

ヘッドライトを黄ばみにくくするには、ヘッドライトの表面をコーティングすることが大切です。しっかりとコーティング・プロテクト施工すれば、ヘッドライトの表面を保護することができ、キズや汚れから守ることができます。

まとめ

今回は、「ヘッドライトのメンテナンスは必要?」をテーマに、メンテナンスの重要性やメンテナンス方法について解説しました。

ヘッドライトを含む灯火類は、安全に車を走らせるために重要な部品であり、正常に点灯しなければなりません。車検の検査項目であることから、しっかりと点検・メンテナンスをおこなうことが大切です。

とくに、冬が近づくにつれて、日没時間が早くなってきており、安全な走行のためにもヘッドライトなどの灯火類が重要な存在になります。また、会津を含む福島県では降雪によって視界が悪くなるので、より一層ヘッドライトやブレーキランプ、フォグランプなどに頼らなければなりません。

愛車の点検は、三菱自動車の正規ディーラーである会津三菱自動車販売株式会社にご相談ください。