【会津】雨の日のドライブの秘訣!安全運転におすすめの対策・整備のポイント

2023/07/18

こんにちは!代表の宮森正芳です。今日は、窓を打つ雨音が心地良い休日。晴れていたら家族でキャンプを楽しむつもりだったのですが、せっかくのお休みを何もしないで過ごすなんてもったいないですよね。

太陽の下でバーベキューをするのも楽しいですが、雨の日に車で行くドライブはまた違った魅力があるかもしれません。窓の外を行きかう雨粒、車内を包み込む雨音のシンフォニー、こんな表現をしてみると、まるで別世界をドライブしている感じがしませんか。

今回の目的地は、家族みんなで楽しめる「いわきアクアマリン水族館」。雨の日にも最適なスポットです。屋内でありながら、海の生物たちと触れ合える体験が目白押し。子供たちが喜ぶこと間違いなし。今から出発です!さあ、雨の日のドライブ旅行、楽しんで行きましょう!

でもその前に、雨の日の運転にはいくつかの注意点と対策があるんです。その注意点と対策をしっかり学んで、安全な運転を心がけ、雨の日のドライブを楽しみましょう。

雨の日のドライブの注意点は?

雨の日の運転は、いくつかの悪い条件が重なるため、事故が起こりやすくなります。路面が滑りやすくなったり、視界が悪くなったりするからです。会津若松からアクアマリンまでの約100㎞のドライブをより安全に、より快適にするために、以下の注意点を確認しましょう。

注意点1≫滑りやすい路面

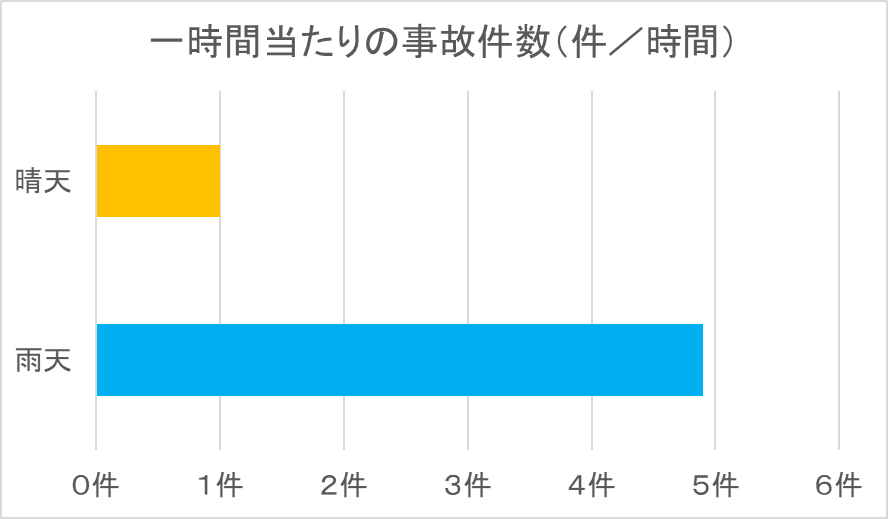

雨の日の運転は、路面が濡れ滑りやすくなっているため、慎重に運転する必要があります。首都高速道路株式会社の調査によると、雨の日の時間当たりの事故件数は、晴天時の約5倍も多いそうです。

JAFによると雨の中でもっとも多い事故は、スリップによる事故です。カーブでハンドルを切った際にタイヤが横滑りしてしまったり、急ブレーキを踏むとタイヤがロックしたままスライドしてしまいます。また、急いでいる時の急発進や追い越し時の急加速などは路面との摩擦が減ってスピンしやすくなります。さまざまな状況でスリップ事故は起こるのです。

注意点2≫制動距離が長くなる。

雨の日にブレーキをかけると、路面が濡れているためにタイヤと路面の間の摩擦係数が少なくなります。その結果、晴れている日と比べて制動距離が長くなります。さらに、スピードが速くなればなるほど、ブレーキが効きにくくなり、制動距離が延びる傾向があります。特に家族旅行などで大勢の人を乗せている時には、クルマが重くなってさらに制動距離が長くなるので注意が必要です。

また、雨の日の高速道路では、ハイドロプレーニング現象が起こる可能性があります。みなさんも自動車教習所などで聞いたことがあると思います。「ハイドロプレーニング現象」とは、水たまりの上を走行中に、タイヤと路面の間に水が入り込み、タイヤの溝に入った水をかき出せないために起こる現象です。タイヤが氷の上を滑っているような状態になります。ハンドル操作やブレーキが効かなくなり、スピードを出していると大きな事故を引き起こす可能性もあります。

もし「ハイドロプレーニング現象」が起きたら、ハンドルをむやみに切ったり、ブレーキをかけたりすると、クルマがスリップして大変危険です! 急な操作は控え、徐々にスピードを落として路面にタイヤが接するのを待ちましょう。

注意点3≫視界の悪化

運転をする際に必要となる情報の9割以上が目から入ってきますが、雨の日は大事な情報源である視界が妨げられてしまいます。クルマのフロントガラスやドアミラーに雨滴が付着し、前方の視界が悪くなります。また、車内の室温と外気の温度差で内側のガラスが曇ったり、対向車からの水しぶきで突然視界が遮られることもあります。それらによって、信号や道路標識、歩行者や自転車を見落としてしまうこともあるかもしれません。

特に雨天時の夜間になるとますます視界が悪くなるため、深夜になると晴天時の約7倍も事故が発生してしまうのです。歩行者や自転車などの発見が遅れると深刻な事故につながりかねません。

注意点4≫歩行者や対向車も視界が悪化

雨の日の歩行者は、傘をさすので、前方の視界が遮られます。また、水たまりを避けようと下を向いていることも多いため、クルマが接近していることに気づかない可能性があります。

特に雨の降り始めは、歩行者が足早になったり、自転車も早く帰ろうとスピードを出して走ったりすることもあるため、ドライバー側からも動きが読み取りにくいので注意が必要です。

視界の悪化や滑りやすさは、自分だけ気を付ければいいというわけではありません。周りを走るクルマも同じ状況にあります。他のクルマも自分と同じような環境にありますから、他車のトラブルに巻き込まれないよう十分気を付けましょう。

雨の日のドライビング。安全・安心・快適対策!

対策1≫滑りやすさ対策

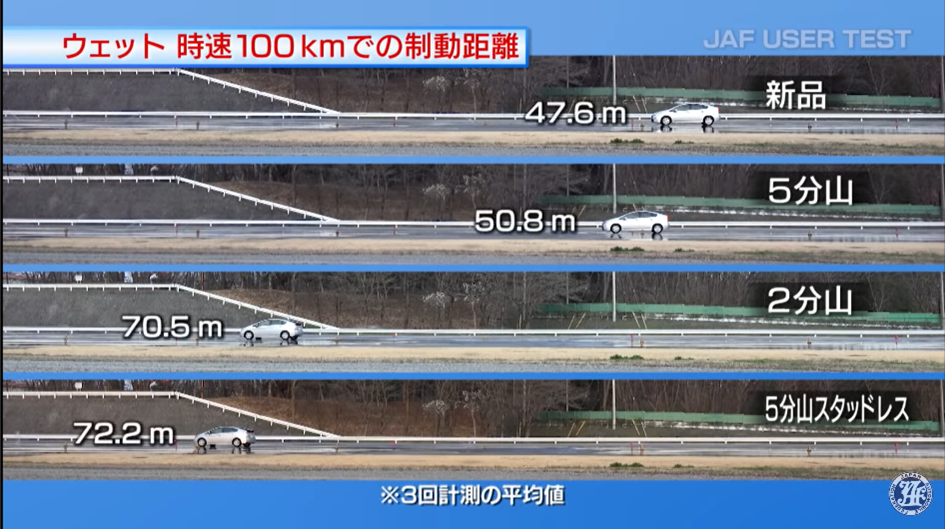

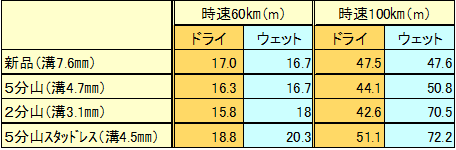

滑りやすさ対策として大切なのがタイヤの状態です。JAFが行ったユーザーテストで、摩耗したタイヤが濡れた路面でいかに危険かがわかります。

※同一銘柄で溝の深さの違う3種類のタイヤと冬用タイヤの使用限度を超えた5分山のスタッドレスタイヤでの直線ブレーキでの制動距離を比較検証。

上記のデータから、ドライ路面では、溝が浅くてもゴムが硬くなっていなければ、タイヤの設置面積が増え、制動性能は新品と比べて大差はありません。

しかし、雨が降って濡れている路面では、速度を出すにつれ、タイヤの排水性能が低下し、ハイドロプレーニング現象が起きやすくなることがわかります。特に2分山ダイヤ(溝3.1㎜)では、ドライ路面に比べ、27.9mも制動距離が伸びてしまいました。

ちなみに、会津地方では、クルマにかかる費用を抑えるために、冬用タイヤとして使えなくなったスタッドレスタイヤを、履きつぶすことがあります。しかし、スタッドレスタイヤは、基本的にゴムが軟らかいので、溝があっても制動距離は伸びます。ドライ、ウェット、どちらの路面でも通常の夏タイヤより制動距離が長いので、履きつぶしは避けた方が安全に走行できます。

現在のタイヤの状態をチェックして、残り溝の深さを見てみましょう。新品タイヤの溝の深さは約8㎜弱。半分の4㎜以下になるとハイドロプレーニング現象が起きやすくなると言われています。スリップサインが出るのが1.6㎜以下なので、4㎜だとまだまだ溝が残っているイメージです。ですが溝が減るにつれ、タイヤの下の水を排出する排水能力が低下するので、4㎜以下になったらいつもより注意して走行しましょう。

タイヤ交換の目安は走行3~4万㎞ごとをおすすめしています。なぜなら新品の溝が約8㎜だとすると、タイヤは走行5,000kmで1mm摩耗するからです。それだと1万kmで2mm、3万kmで6mm擦り減る計算です。つまり3万㎞をちょっと超えると、タイヤの溝は保安基準不適合の1.6mmになると考えられます。(運転の仕方にもよります)

タイヤには、商品によってさまざまな特徴があります。摩耗への強さ、低燃費、快適な乗り心地や強力なグリップ力などいろいろな性能がありますが、これまで見てきたデータからも、カーライフトータルで考えた場合は、事故の発生件数が5倍になる雨の日の安全に直結するウェット性能が高いタイヤを選ぶのが良いのではないでしょうか。

定期的なタイヤのチェックや早めに新しいタイヤに交換することで、雨の日も安全・安心・快適なドライブを実現できます。点検やタイヤ交換の要望がありましたら、会津三菱自動車販売のスタッフにご相談ください。

対策2≫視界クリア対策

雨の日は視界も暗く、雨粒がフロントガラスに付着したり、内窓が曇ったりして、前方や周囲が見えにくくなります。また、対向車からの水しぶきで突然視界が遮られたり、大量の水しぶきに「前が見えない!」と驚いて気をとられてしまい、焦って運転操作を誤ってしまう可能性もあります。

天気が良くない時でも安全に、そして快適に運転するためには「常に良好な視界を良好に保つ」ことが大切です。あらかじめ行える対策として、ワイパーゴムの交換、油膜除去、ガラスコーティングの施工、内窓の曇り対策などがあります。

【ワイパーゴムの交換】

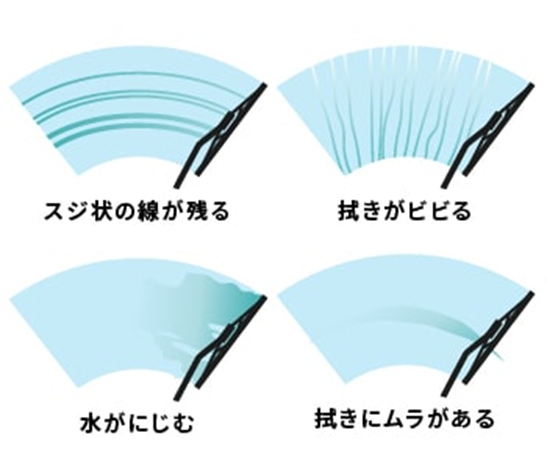

ワイパーゴムの劣化をチェックしましょう。ワイパーゴム部分に細かなヒビが入っていたり、汚れていたりすると、拭き取りにくくなり視界が悪くなります。定期的な確認が必要です。1年に1回の交換をおすすめします。

【油膜除去&ガラスコーティングの施工】

フロントガラスの油膜を除去してコーティングを施しておくと、雨水を瞬時に弾いてくれるためクリアな視界が確保できます。大量の水しぶきがかかってきても安心です。また、走行速度が上がるにつれ風圧で水滴が飛ぶので、高速道路走行ではワイパーをかけなくても視界が良好になり、雨の日の運転が楽しくなります。

他にも、コーティングをして水弾きを良くすることで、ワイパーの使用回数を抑えられるため、ワイパーゴムが長持ちするというメリットや、コーティング被膜によって直接ガラスに汚れが付かなくなるため、汚れが雨と一緒に流れ落ちやすくなり固着を防止できます。それによってその後のメンテナンスもしやすくなります。

【内窓の曇り対策】

雨の日は車内のウィンドウエリアも湿気で曇りがちになります。窓ガラスが曇る原因は、湿度が高いか、車内と車外の温度差が大きいかのどちらかです。窓を開けて外気と内気の温度差を少なくしたり、エアコンやデフロスター、リヤデフォッガーなどを活用して、良好な視界を確保しましょう。

デフロスターとは、フロントガラスの内側の曇りを取る機能です。フロントガラスに集中して送風することで乾燥させ、曇りを除去します。

リヤデフォッガーとは、電熱線の熱を利用して、曇り取りや霜取り、融雪など後方の視界を確保する機能です。

なお、内窓にホコリや汚れがあるとガラスに水蒸気が付きやすくなるため、日頃から車内側のガラス面もきれいにしておきましょう。

対策3≫雨の日の運転操作を身に付ける。

雨の日の事故の9割が「スリップ」と「視界不良」なので、この2つを予防する運転習慣を身に付けておくと、より安全に、より快適にドライブできます。

【安全な速度で走行する】

雨で路面が濡れているときは、タイヤと路面の間の摩擦が減少し、滑りやすくなります。ブレーキをかけると、摩擦係数が少ないため、乾燥している時よりも制動距離が伸びでしまいます。雨の日は、走行スピードは普段より控えめにしましょう。また、多人数乗車時や、重い荷物を積んでいる時なども制動距離は長くなりますので、より注意して下さい。

【3急運転をしない】

急ブレーキ・急ハンドル・急加速など「急」のつく操作はスリップ事故の原因となります。雨の日は路面が滑りやすくなるため、ブレーキやアクセルを急に踏み過ぎないようにし、車両の挙動に注意しましょう。なるべく滑らかな操作を心がけ、特にカーブでは事前に減速するようにします。

高速走行では、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが水の上に浮いて滑ってしまう「ハイドロプレーニング現象」になる恐れがあります。もし、ハイドロプレーニング現象が起きてしまったら、焦って急ブレーキをかけてしまうことは控え、徐々にスピードを落として路面にタイヤが接するのを待ちましょう。

【十分な車間距離を取る】

雨の日は制動距離が長くなるため、前の車両との間に十分な安全距離を保つことが重要です。前の車に何かあっても急ブレーキをかけることなく止まれるように、十分な反応時間を確保しましょう。トラックなどの大型車が飛ばした水しぶきがかかって前が見えなくなったとしても大丈夫なように、まわりの状況を見渡せる位置に車を保ち、自分のペースで運転しましょう。

【昼間でもヘッドライトをつける】

雨の日の運転では、自分の車両が歩行者や他のドライバーからも発見しにくいので、相手からわかるようにするために、ヘッドライトを点灯しましょう。

【水たまりに入る前に速度を落とす】

歩行者にも気を配りましょう。水たまりに入る前に十分に速度を落とします。タイヤで跳ね上げた水しぶきが歩行者にかからないように注意しなければなりません。

【かもしれない運転を心がける】

「急ブレーキはかけないだろう」「歩行者は渡ってこないだろう。」「(カーブで)対向車は来ないだろう」など、たぶん大丈夫だろうと自分の都合のいいように予測するのではなく、「急ブレーキをかけるかもしれない」「歩行者が飛び出してくるかもしれない。」「(カーブで)対向車が来るかもしれない。」と起こりえる危険を予測して慎重な運転を心がけましょう。

対策4≫半年に1回の定期点検を実施する

雨の日の事故の9割が「スリップ事故」と「視界不良」が原因であることから、タイヤとワイパーのメンテナンスは必要不可欠です。日頃からのこまめなチェックが大切ですが、ドライバーの義務として定められている日常点検を実施しているユーザーは少ないのではないでしょうか。そこで半年に1回の定期点検(12か月法令点検・安心点検)を受けておくと安心です。。

雨の日のドライブの安全を確保するのに重要なタイヤやワイパーの点検はもちろん、エンジンの調子や、ブレーキの効き具合など、基本的で重要なポイントを、プロの目でしっかりチェックしてもらいましょう。

まとめ

雨の日のドライブを安全かつ快適に楽しむためには、いくつかの注意点と対策を心がける必要があります。まず、滑りやすい路面に注意し、慎重に運転することが重要です。制動距離が長くなることやハイドロプレーニング現象にも気を付けましょう。また、視界の悪化による見落としや歩行者や対向車への気配りも重要です。

具体的な対策としては、溝の深い新品タイヤへの交換、ワイパーゴムの交換、油膜除去、ガラスコーティングの施工、内窓の曇り対策などが挙げられます。さらに、安全な速度で走行し、急な操作や十分な車間距離の確保、早めのヘッドライトの点灯、危険を予測しての慎重な運転を心がけましょう。

最後に、定期点検の重要性も強調されています。タイヤとワイパーのメンテナンスは定期的に行い、半年に一度の定期点検を受けることで安心感が得られます。安全で安心な雨の日のドライブを楽しむために、これらの注意点と対策をしっかりと守りましょう。